【信阳市】中央专项彩票公益金为农文旅融合发展注入“源头活水” ——河南省信阳市光山县乡村振兴项目典型经验案例

时间:2024-05-28 来源:河南省农业农村厅 作者:佚名【摘要】近年来,光山县坚持党建引领,依托自身资源禀赋与产业基础,在中央专项彩票公益金的大力支持下,强化项目区空间布局规划,以“乡村增靓”为抓手,以农文旅产业融合发展为核心,全力推进乡村升级改造,补齐村庄环境和功能短板,因地制宜打造融山水之美、人文之美、环境之美的生态旅游线路,积极探索集红色文化、特色农业、观光旅游为一体的乡村可持续发展路径。

一、案例背景

项目区位于河南省信阳市中部、光山县南部,主要涉及泼陂河镇八个行政村,属于大别山革命老区。依托“中彩”资金,泼陂河镇大力开展“多彩田园”乡村振兴建设,项目范围涉及泼陂河镇孙围孜村、田洼村、东岳寺村等8个行政村,包括4个产业项目和10个乡村建设项目。项目着眼于提升项目区乡村的整体风貌,全面优化公共服务及基础设施,提升旅游接待服务水平和居民生活品质,为“十百千万工程”深入实施提供有力支持。

项目以修建改建产业园区、疏通村组“路网”、提档风景设计为重点,围绕特色产业发展、道路基础设施建设、垃圾污水处理等项目推动项目区8个行政村公共服务设施和基础设施全面提升,打造生态旅游型新农村。

二、做法成效

(一)亮底色,打造红色文化新业态

泼陂河镇有团山战斗遗址、中原突围会议旧址、王树声旧居等红色革命旧址、遗址,为了让红色精神转化为奋进力量,泼陂河镇借助红色革命遗址,实施全域红色教育研学旅游体系建设,探索“红色+民俗”“红色+生态”“红色+研学”等新业态。2023年暑假期间,光山县与中国儿童艺术剧院合作举办“首届儿童艺术嘉年华”,泼陂河镇钟鼓楼亲子乐园作为重要旅游点位之一,开展了儿童艺术工作坊、亲子研学、亲子装备产业论坛等系列活动,让“红”更出彩。

因势利导,泼陂河镇利用中央专项彩票公益金在钟鼓楼亲子乐园入口处配套建设文化创意园,并在孙围孜村成冲组新建一座红色文化广场,深度挖掘红色文化,促使红色文化传承保护与文旅发展相结合。钟鼓楼亲子乐园的游客量大幅提升,其中以“研学游”为热门,仅4-5月份,研学人数就突破4000人。

此外,围绕加工业、特色种养业、商贸服务业,泼陂河镇通过强政策、优服务、搭平台,推动“人回归、钱回流、业回创”,吸引返乡人员建成金吉禽业、鹏程手袋厂、心连心和金利来大型超市等一批优质企业落户,服装加工、茶叶加工、玩具制造等产业如雨后春笋。截至目前,泼陂河镇特色产业带动群众就业达3469人。

利用中央专项彩票公益金修建的900平方米茶叶加工园和1400平方米创业孵化中心,打造集乡贤创业孵化、农村资产运营、土地流转服务、劳务服务等多功能为一体的综合性创业园地,让大别山脚下的这片“红土地”转化为返乡创业的新高地。

(二)展绿颜,绘就多彩田园新画卷

“村里新修的水泥路干净整洁,蔬果大棚也快建好了,这段时间我们村的变化太大了!”孙围孜村党支部书记余长春感慨道。该村地处钟鼓楼亲子乐园入园处,镇里利用中央专项彩票公益金在该村建设的占地面积约65亩的设施农业产业园项目,让休闲采摘融入生态游。可以说,孙围孜村是光山县依托中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目,探索乡村振兴道路的一个缩影。

借助中央专项彩票公益金,泼陂河镇对田洼村、东岳寺村、新街村等8个行政村开展基础设施建设和人居环境整治,培植富民增收产业,不断美化乡村面貌。

“我是东岳寺村的村民,现在也在村里承包了30亩茶园,自中央彩票公益金项目实施以来,这边的村容村貌和各个景点的景色都有了很大的改善,环境更加美了,游客也越来越多了,茶叶销量也大大提高了,给我们村民的生活带来了很大的便利。”东岳寺村民蔡贤宗说。

泼陂河镇采取“支部+合作社+基地+农户”模式,牵头组建茶叶联合社,整合东岳寺、田洼、新街、刘田等4个行政村的茶叶资源,盘活荒山荒坡,发展茶叶种植,推进特色产业标准化、集群化、品牌化发展。通过茶叶加工园项目提升加工能力,完善茶叶展销、体验等服务功能,加快茶叶高质高效发展,让“绿”更有价值。

(三)融出彩,促进文化旅游新突破

作为河南省历史文化名镇,泼陂河镇有国家级文物、河南省现存最长的联拱石桥永济桥,有一级饮用水源保护地泼河水库,旅游资源丰富。同时,境内商贸流通便捷,人流、车流量大,造就了“老三篇”“老米酒”“三大盆”“一鱼三吃”和“泼河锅贴”等一批风味美食,成为现实版“卖的硬”。

泼陂河镇使用中央专项彩票公益金建成建筑面积1000平方米的乡村大食堂,把这些地摊儿美食“一站式”请进“宴会厅”、转为“高大上”。还有油纸伞、艺术木雕和“老米酒”“老银匠”“老篾匠”“老裁缝”等传统手工技艺,既是泼陂河镇的传统历史文化符号,也牵系着走南闯北的泼陂河人的家乡情。

为把这些手工艺产品进一步传承和发扬,泼陂河镇使用中央专项彩票公益金建成建筑面积1900平方米的“永济坊”文化创意园,通过保护性传承,让小手工业成为带动农民增收和乡村旅游的“大产业”。

“文化创意园投产后,我们还将把当地的地灯戏、玩旱船等民俗艺术引入园区,创新戏剧曲目,挖掘优秀作品,向群众吹送文明新风,不断增强群众对公共文化服务的幸福感、获得感”该镇党委书记刘存新说。

河南省光山县“多彩田园”乡村振兴项目成功实施后,泼陂河镇的农文旅结构调整初见成效,经济增长方式明显转变,生态旅游业(民宿业发展)及农旅综合质量明显提高,主导产业与特色产业相互支撑,繁荣壮大,农文旅适用技术进一步推广,群众增收渠道进一步拓宽,收入明显提高,充分激发村民创业致富的信心和内生动力,村民们更以“主人翁”的身份争创共建生态旅游乡村。

三、经验启示

(一)坚持绿色发展有机融合,书写生态文明的山水篇章。高度重视绿色发展,一是不断推进茶树上山,发展花卉苗木产业,项目区森林覆盖率不断提升,截至目前,林地和水域面积占项目区总面积的66.29%;二是推进农业绿色循环生产,大力倡导绿色生态种养模式,积极推进“绿色再生水稻”“茶草共生”等技术,通过生态种植,提升了农产品质量,保护了山清水秀的优良环境,绿色、有机、地理标志农产品产量比重达0.1%,特别是光山县畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施后,项目区畜禽粪污综合利用率达97.21%;三是按照“一控两减三基本”的原则,全面开展测土配方、病虫害统防统治及水价综合改革,项目区主要农作物化肥利用40.4%、主要农作物农药利用率40.2%、农业灌溉水利用系数提升至65%;四是全面试行食用农产品承诺达标合格证制度,推行农产品质量安全追溯管理,加强农产品质量监管,项目区农产品抽检合格率达99%。

(二)坚持人才保障有机融合,书写群贤毕至的人才篇章。项目区建设过程中,大力实施优秀人才引进、本土人才培训和外出人才“回归”工程,积极借助第三方机构、智库专家外脑力量,全力做好项目区乡村振兴推进工作。一是加强院校合作。与安徽工程大学合作,规划设计光山县全域红色研学体系,与清华文创院合作,引进“文产特派员”制度。加大与科学院所在“科技、产业、文化”等方面合作,加快“新型职业农民”转化。二是通过打造最优营商环境。推行“一枚印章管审批”,深入开展“五减一优”工作,推广使用“豫事办”APP,促进政务服务便利化、标准化、规范化。不断完善政策机制,引导在外成功人士返乡创业,通过饺子宴等措施,打好“家乡牌”“亲情牌”“感情牌”,吸引在外企业家带信息、带技术、带资金、带项目、带成果回馈家乡。三是培养本土人才。通过“三支一扶”“招才引智”“减县增乡”选配5人到项目区工作、认定乡土人才11人,搭建培训平台,不断提升乡土人才政策和技能水平。充分发挥优秀乡土人才的示范引领作用,带动身边群众稳定增收,真正把乡土人才优势转化为推进乡村振兴优势,让人才“活”起来、“香”起来。四是依托全国首批电子商务进农村综合示范县建设契机,建设具有广泛性的农村电子商务发展基础设施,加快完善农村电商服务体系,壮大农村电商市场主体,加强培养农村电商人才。五是全面推进整村授信助力乡村振兴,项目区整村授信已全部完成,明确重点支持“一稻两油三特”,突出扶大扶强、培育龙头,增强带动作用。截至目前,项目区现有农村专业技术人才144人、返乡创业135人、乡贤11人,有电子商务配送站点的行政村8个,农业保险参保223户、农户授信3843户。

(三)坚持党建引领有机融合,书写美丽和谐的新篇章。在项目区建设上,采取“党支部+合作社+公司+农户”的模式,农户通过房屋、土地、资金等入社,然后由合作社与专业的旅游公司强强联合、共同经营,最大程度发挥先锋模范和品牌经营优势。组织群众到周边市县和邻近乡镇观摩交流,借鉴先进经验,通过开展昼访夜谈、“清洁庭院”行动、幸福大讲堂、平安建设大宣传等活动,转变群众守旧观念,收集群众意见建议,提高群众参与度和满意度。

(四)坚持乡风文化有机融合,书写文明新风的祥和篇章。项目区通过举办“牢记嘱托、感恩奋进”红色故事主题宣讲活动、百花迎春系列文化活动、“大别山党课别样红”系列党课宣讲,将红色文化与文创开发相融合,同时开展多种展示展演文创体验、摄影采风、擂台K歌互动、有奖阅读等活动,树立把文化遗产融入现代时尚的生活新理念。为了促使文化传承发展,示范开展文化教育活动8次、普法宣传活动27次、红色主题文化教育活动12次、“三下乡”活动44次,充分彰显先进典型的激励引领作用。

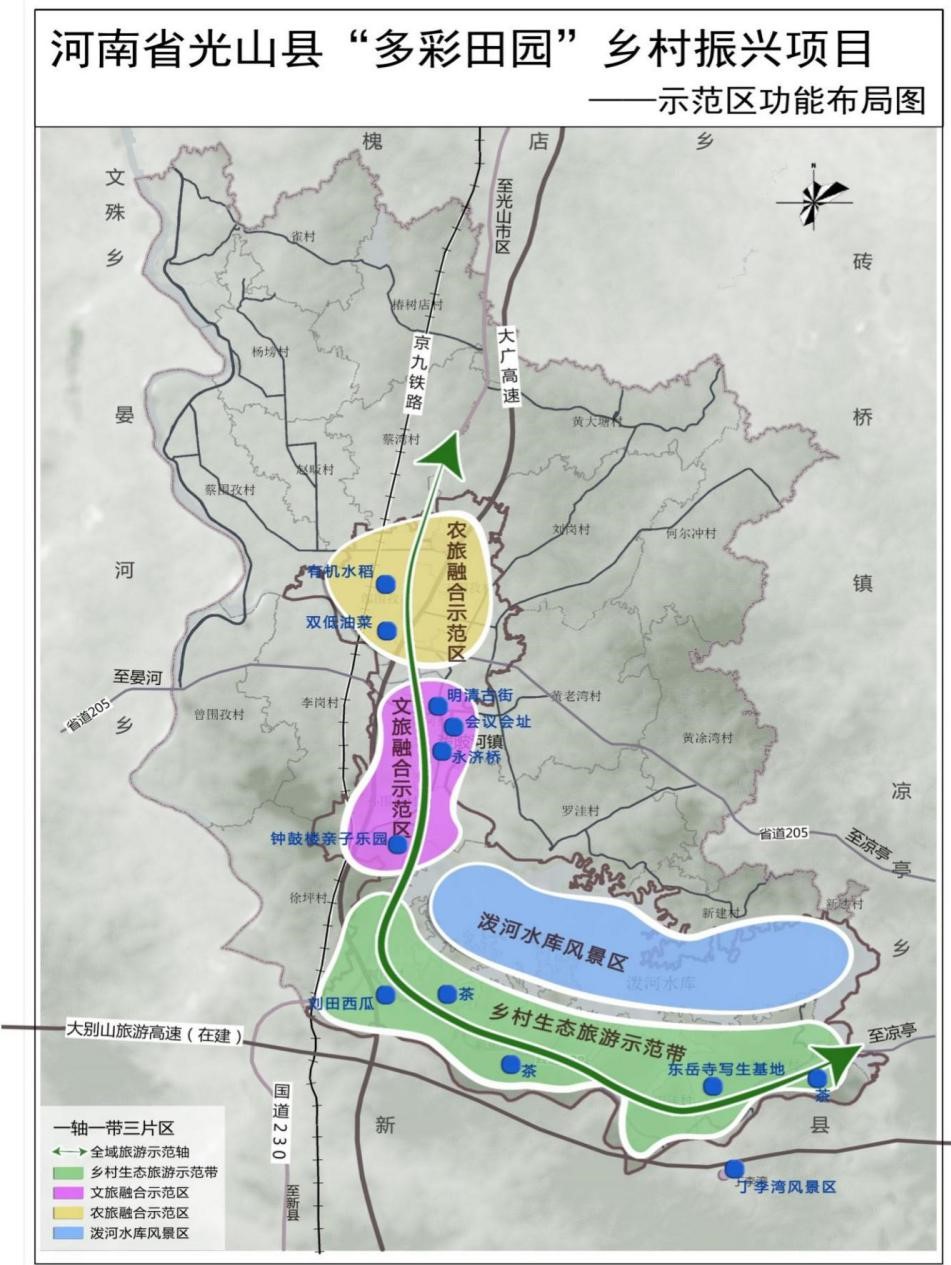

(五)坚持产业发展有机融合,书写产业兴旺的富足篇章。项目区围绕“一轴三区四产业”发展模式,实现四个方面突破。一是低产田变成“高产方”。项目区现有农业合作社和家庭农场86家,以种植茶叶、水稻、瓜果、蔬菜为传统,目前已经形成了以光山县禾园农村土地专业合作社等为代表的示范性龙头产业,将通过土地经营权集中流转,实施小田并大田,进一步有效整合土地资源,稳妥推进农业规模化和机械化。二是农家菜走进“宴会厅”。泼陂河镇境内有宾馆民宿19家、酒店农家乐68家、商超111家、汽车维修服务17家,商贸流通便捷,人流、车流量大,使用中央专项彩票公益金建设的乡村大食堂,把泼河农家菜推出光山、推出信阳、推出河南,让泼河农家菜也去“闯市场”。三是小手工延成“大产业”。通过建设“永济坊”创意文化园,全力把传统手工技艺进一步传承和发扬,让小手工成为带动农民增收和乡村旅游的“大产业”。四是生态游唱响“豫东南”。加大基础设施建设投入、改善人居环境、巩固现有生态优势,完善钟鼓楼亲子乐园、东岳寺大学生写生基地周边文旅配套设施,加快餐饮、酒店等配套设施建设,实现游购娱一体化发展,打造生态休闲区。以泼陂河全镇为面,以各个旅游景区为点,勾画出串联全盘的旅游线路,打造一批本土乡创品牌。

原文链接:http://nynct.henan.gov.cn/2024/05-27/2998719.html

[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。